La mort d’un homme peut-elle révéler la santé morale d’une société ?

La mort d’un homme peut-elle révéler la santé morale d’une société ? La disparition récente de Charlie Kirk a agi comme un révélateur, bien au-delà du cercle de ses partisans. Elle a mis à nu des passions collectives : d’un côté, l’érection quasi immédiate d’un martyr, symbole de valeurs qu’il incarnait ; de l’autre, une jubilation publique, brutale et déshumanisante. Entre ces deux pôles, une mécanique sociale inquiétante s’est enclenchée : dénonciations, licenciements massifs, climat de peur et de suspicion.

L’illusion de l’homme providentiel ou démoniaque

On retrouve ici un écho d’une expérience de pensée bien connue : si l’on avait pu, par un voyage dans le temps, éliminer Adolf Hitler avant son ascension, aurait-on empêché la Seconde Guerre mondiale et l’extermination de millions de vies ?

La fascination de cette hypothèse réside dans sa simplicité dramatique : une seule vie contre des millions. Mais elle repose sur une conception réductrice de l’histoire, centrée sur un individu-clé. Elle néglige les conditions sociales, économiques et culturelles qui rendent possibles les tyrannies. Hitler fut moins une anomalie solitaire qu’un produit de son époque.

Transposée à notre présent, cette logique réapparaît : certains imaginent qu’avec la disparition d’un individu controversé, le paysage politique se transformerait radicalement. Mais croire cela, c’est réaffirmer le pouvoir magique d’un « sauveur » ou d’un « démon », plutôt que de se confronter aux forces profondes qui structurent les sociétés.

La fabrique du martyr et la tentation de l’exclusion

Dans le cas de Charlie Kirk, la rapidité avec laquelle il a été sacralisé en martyr témoigne de la force persistante du culte de la personnalité. La mort y devient instrumentalisée, mise au service d’un récit qui dépasse la vie réelle de l’individu. Toute critique est relue comme une insulte, tout désaccord comme une attaque.

Mais la réaction symétrique – se réjouir de cette mort – est tout aussi problématique. Elle réduit l’homme à un adversaire à éliminer et confond justice avec vengeance. Ce réflexe de jubilation a déclenché une vague d’épuration morale : des milliers d’Américains, accusés d’avoir applaudi ou ironisé, ont perdu leur emploi, rappelant par analogie historique – bien que sur un autre registre – la mécanique d’exclusion et de peur qui fit basculer d’autres sociétés dans la violence.

Le rôle de Trump et la fracture américaine

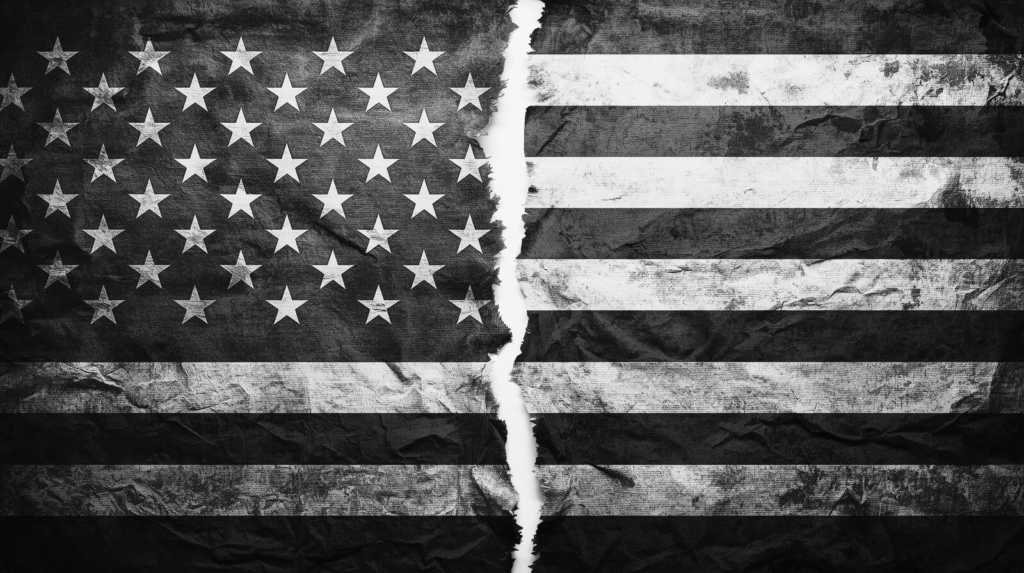

Ce climat ne peut être isolé du contexte politique plus large. L’ombre de Donald Trump, déjà accusé d’avoir alimenté le chaos lors du putsch du Capitole en janvier 2021, plane encore. Sa personnalité polarisante cristallise les dissensions d’une nation qui porte toujours le nom d’« États-Unis » mais qui semble chaque jour moins unie.

Le phénomène Kirk, comme d’autres avant lui, n’est pas une cause unique mais un symptôme : celui d’une Amérique fracturée, où la mort d’un homme devient le prétexte à rejouer des guerres culturelles et à approfondir les lignes de séparation.

Entre indignation et dignité

La mort d’une figure publique peut susciter l’indignation, la douleur, la colère ou même le soulagement. Mais elle ne devrait jamais justifier la négation de la dignité humaine – qu’il s’agisse de l’élévation artificielle d’un individu en martyr, ou de l’humiliation publique de ceux qui s’en réjouissent.

En définitive, la véritable leçon n’est pas de mesurer la valeur d’une vie par rapport à une autre, ni de choisir entre célébration et jubilation. Elle est d’apprendre à penser la mort – individuelle ou collective – sans céder au vertige des passions. Dans cette capacité à ne pas transformer la disparition en spectacle se joue peut-être la maturité démocratique d’une société.

article pensé par un humain; rédigé par une ia